Das Bürgerrecht: Eine fundamental wichtige Frage für die Zukunft der Schweiz

EKM-Jahreskonferenz 2025

Ich möchte beginnen mit einem Rückblick auf das letzte halbe Jahrhundert Bürgerrechtsgeschichte. Ich habe sie von nahem verfolgt, manchmal auch als direkter Akteur. Die neuere Geschichte des Schweizer Bürgerrechts ist geprägt von einem ständigen Auf und Ab, von Fortschritten und grossen Rückschlägen. Ich werde mich auf die wichtigsten Etappen beschränken und mich anschliessend den aus meiner Sicht zentralen Fragen für die Zukunft zuwenden.

1982, vor über vier Jahrzehnten, unternahm der Bundesrat, der verantwortliche Justizminister war damals Kurt Furgler, einen ersten Versuch, jungen, in der Schweiz aufgewachsenen Ausländerinnen und Ausländern eine erleichterte Einbürgerung zu ermöglichen. Die Vorlage scheiterte in der Volksabstimmung im Verhältnis von 45% zu 55%. Aber hören Sie, wie der Bundesrat, wie Bundesrat Furgler, in seiner Botschaft damals argumentierte:

«Hier aufgewachsene Ausländer sind dank des Besuchs schweizerischer Schulen mit unseren Gegebenheiten weitgehend vertraut und nur den Papieren nach Ausländer. Ihre volle Eingliederung in die schweizerische Gesellschaft ist mit allen Mitteln zu fördern. Nur so kann verhindert werden, dass sie mangels politischer Mitwirkungsmöglichkeiten in eine menschlich und vor allem auch staatspolitisch unerwünschte Isolation gedrängt werden. Auch wenn die jungen Ausländer versuchen, es in allen Dingen ihren schweizerischen Altersgenossen gleichzutun, fühlen sie sich als Sondergruppe. Dieses Gefühl wird noch dadurch verstärkt, dass sie es bei dieser oder jener Gelegenheit zu spüren bekommen, dass sie Ausländer sind.»

Der Bundesrat sprach sich damals entschieden für die erleichterte Einbürgerung von Angehörigen der sogenannten zweiten Generation aus. Auch wenn die Sprache von damals in ihrem paternalistischen Gestus veraltet sein mag: Beim heutigen Bundesrat sucht man vergeblich nach staatspolitischen und menschlichen Überlegungen in dieser Art. Lesen Sie nur die kürzlich publizierte Botschaft zur Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht». Das ist umso stossender, als heute viel mehr Menschen von unserem engherzigen Bürgerrecht betroffen sind als zur Zeit von Bundesrat Furgler.

Einen zweiten Versuch, der Zweiten Generation eine erleichterte Einbürgerung zu ermöglichen, machte der Bundesrat – für die Justiz zuständig war inzwischen Arnold Koller – 1994. Diesmal stimmten 53% der Schweizerinnen und Schweizer zu. Aber die Vorlage scheiterte am Ständemehr – nur noch am Ständemehr.

Zehn Jahre später, 2004, in der Zeit von Justizministerin Metzler, wurde eine dritte Vorlage abgelehnt. Diesmal von Volk und Ständen. Aber, und das ist der Unterschied zu heute: Jedes Mal stellte sich der Bundesrat mit Überzeugung hinter die Einbürgerungs-Vorlagen für die Zweite Generation.

Leider ganz anders heute: Für den heutigen Bundesrat ist die erleichterte Einbürgerung der zweiten, in der Schweiz aufgewachsenen, Generation kein Thema mehr. So sehr die «Demokratie-Initiative» «Für ein modernes Bürgerrecht» Anlass dazu geboten hätte. Dass das nicht geschehen ist, zeigt, wie gravierend sich die Verhältnisse in unserer Regierung inzwischen verschoben haben.

So viel zu den grossen Rückschlägen der letzten Jahrzehnte. Immer wieder gab es aber auch Fortschritte. Der mit Abstand wichtigste Fortschritt war eine Folge der Gleichstellung der Geschlechter, die endlich auch im Bürgerrecht nachvollzogen wurde. Zwar wurden ausländische Ehefrauen von Schweizern nun nicht mehr automatisch Schweizerinnen. Aber die Rechtslage für binationale Paare verbesserte sich klar, durch die geschlechtsunabhängig verankerte erleichterte Einbürgerung des Partners, der Partnerin, nach fünf Jahren. Dadurch wurde ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung verankert. Die praktische Bedeutung dieser Verbesserung ist enorm. Rund 40 Prozent der Ehen werden heute binational geschlossen.

Zu den positiven Entwicklungen im Bürgerrecht gehört auch, dass das Verbot der doppelten Staatsangehörigkeit Anfang der neunziger Jahre abgeschafft wurde. Hier gehörte die Schweiz im europäischen Vergleich für einmal zu den Vorreiterinnen. Ich erinnere mich gut daran, wie dieser Fortschritt zustande kam. In einer ersten Runde der Beratung der damals hängigen Vorlage zum Bürgerrecht in der nationalrätlichen Kommission, in der es um andere Fragen ging, war mein Antrag auf Streichung noch chancenlos. Vor der zweiten Runde machten sich der Gewerkschaftsbund und der Arbeitgeberverband in einer gemeinsamen Eingabe für die Abschaffung des Verbots des doppelten Bürgerrechts stark. Bundesrat Koller schloss sich dem Anliegen der Sozialpartner an, worauf die Mehrheit beider Räte die Streichung beschloss. Die damals im Vordergrund stehende europapolitische Debatte wirkte sich positiv aus. Ein Referendum war kein Thema, die Gegner waren vollauf beschäftigt mit ihrem Kampf gegen den EWR.

Zu den Errungenschaften dieser Jahrzehnte gehört auch die Öffnung des Rechtswegs gegen willkürlich verweigerte Einbürgerungen bis hin zum Bundesgericht. Wegweisend dafür waren die Fälle Emmen und Rheineck. Daraus ergab sich zwar kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung, aber doch ein Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Im Fall Emmen hob das Bundesgericht den diskriminierenden negativen Entscheid auf, der sich ausschliesslich gegen Personen aus Ex-Jugoslawien gerichtet hatte. Im Falle Rheineck führte die Beschwerde in einer analogen Konstellation dazu, dass das Bundesgericht erstmals anordnete, dass die Betroffenen eingebürgert werden mussten. Dies, nachdem sich die Mehrheit der Bürgerversammlung trotz Aufhebung des diskriminierenden ersten Entscheids geweigert hatte, die Diskriminierung zu beseitigen.

Die beiden Entscheide Emmen und Rheineck waren ein grosser Fortschritt im Einbürgerungsrecht. Diese beiden Entscheide des Bundesgerichts spiegeln aber nur, mit welcher Willkür und welchen Schwierigkeiten Einbürgerungswillige im Einbürgerungsverfahren immer wieder konfrontiert sind. Die Schweizer Stimmbevölkerung stützte die Entscheide des Bundesgerichts gegen Diskriminierung. Die SVP-Initiative, die Willkürentscheide von Gemeinden verfassungsmässig abstützen wollte – die Initiative hiess «für demokratische Einbürgerungen» – wurde mit grossem Mehr abgelehnt.

Zwiespältige Auswirkungen haben zwei Gesetzesrevisionen der jüngeren Zeit. Für die Dritte Generation wurde dank eines Vorstosses von Nationalrätin Ada Marra endlich eine Verfassungsrevision für die erleichterte Einbürgerung in die Wege geleitet und von Volk und Ständen angenommen. Im Gesetz wurde das Versprechen dann allerdings so restriktiv umgesetzt, dass die Effekte lächerlich klein bleiben. Unter anderem durch eine willkürliche Altersgrenze von 25 Jahren, bis zu der die erleichterte Einbürgerung längstens beantragt werden kann.

Die letzte Revision des Bürgerrechtsgesetzes von 2018 verkürzte zwar die Wohnsitzpflicht von zwölf auf zehn Jahre. Aber gleichzeitig wurden die Hürden erhöht, indem neu die Niederlassungsbewilligung C zwingend vorausgesetzt wird. Und die sprachlichen Anforderungen wurden in der Praxis dermassen verschärft, dass viele Zugewanderte ohne tertiäre Bildung faktisch keine Chance auf Einbürgerung mehr haben. Daraus erwächst eine gegenüber früher noch verschärfte soziale Diskriminierung. Wer nicht über eine höhere Schulbildung verfügt und manuelle Arbeit zum Beispiel auf dem Bau oder in der Reinigung verrichtet, kommt kaum mehr über die immer höheren formellen Anforderungen. Auch die teilweise grotesken Einbürgerungstests sind schikanös, wie die Praxis zeigt. Der Ungeist der «Schweizermacher», bis heute der erfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten, ist an manchen Orten noch immer makabre Realität.

Die grössten Verschlechterungen der letzten Jahre aber sind entstanden durch die in der jüngeren Geschichte präzedenzlose Prekarisierung der Aufenthaltsrechte für die in der Schweiz geborene und hier aufgewachsene Zweite und Dritte Generation. Durch die neuere Praxis der Gerichte bei Delikten hat sich ihre Situation massiv verschlechtert. Noch in den neunziger Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass hier geborene oder aufgewachsene Ausländerinnen und Ausländer, also Inländerinnen und Inländer ohne Pass, bei Delikten einfach abgeschoben würden. In ein Land, das ihnen oft gänzlich fremd ist. Genau das passiert heute aber regelmässig. Dies trotz der Härtefallklausel im Gesetz, die ausdrücklich Secondos und Secondas schützen sollte. Bei diesen Verschärfungen beruft sich das Bundesgericht auf den sogenannten «Volkswillen»: Gemeint ist damit die Annahme der SVP-«Ausschaffungsinitiative» in der Volksabstimmung. Es sind also rein politische und nicht rechtliche Argumente. Dabei blendet das Bundesgericht vollständig aus, dass die gleiche Stimmbevölkerung wenige Jahre später die SVP-«Durchsetzungsinitiative», die sich gegen die Härtefallklausel richtete, mit menschenrechtlichen Argumenten klar verworfen hat. Für die für die Verschärfungen verantwortliche Abteilung des Bundesgerichts, die strafrechtliche Abteilung, hat auch die EMRK bis heute kaum einen Stellenwert.

Die Landesverweisung von Angehörigen der Zweiten und Dritten Generation – oft sind es Drogenabhängige mit einer Jahrzehnte langen Krankheitsgeschichte –, ist ein Unrecht, das das Gewissen der Schweiz in Zukunft noch plagen wird.

Gefährdet ist die Aufenthaltssicherheit langjährig hier Ansässiger ohne Schweizer Pass auch, weil das Aufenthaltsrecht zunehmend davon abhängt, dass jemand nicht sozialhilfeabhängig wird. Viele verzichten heute wegen berechtigter Angst vor dem Verlust der Aufenthaltsbewilligung auf Hilfe für sich und ihre Kinder, auch wenn sie dringend nötig wäre. Ob die vom Parlament in einer ersten Runde gutgeheissene parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen» dem Einhalt gebieten kann, ist derzeit ungewiss.

Dass das Aufenthaltsrecht in der Schweiz auch bei Verwurzelung oder Geburt im Land in den letzten Jahren stark prekarisiert worden ist, ist die Folge ständiger ausländerfeindlicher Kampagnen. Damit rückt die ursprüngliche Funktion des Bürgerrechts, nämlich Aufenthaltssicherheit zu schaffen, plötzlich wieder in den Vordergrund. Nur das Bürgerrecht schafft letztlich Schutz vor Ausweisung und sichert damit das Aufenthaltsrecht.

Lassen Sie mich nach diesem Überblick über die letzten Jahrzehnte zu den grundsätzlichen Fragen kommen, die sich heute stellen. Ende 2024 zählte die Schweiz gut neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Fast zweieinhalb Millionen davon haben keinen Schweizer Pass. Das sind mehr als 27 Prozent der Bevölkerung, mit steigender Tendenz.

Die Zunahme der Schweizer Wohnbevölkerung ist ein Spiegel des wirtschaftlichen Erfolgs. Das lässt sich durch einen Vergleich mit Österreich illustrieren. Die österreichische Wohnbevölkerung war vor 100 Jahren doppelt so gross wie jene der Schweiz. Heute leben in der Schweiz fast gleich viele Menschen wie in Österreich. Die beiden Länder hatten in den letzten 100 Jahren eine stark unterschiedliche wirtschaftliche Dynamik. Dass die Schweizer Wohnbevölkerung in den letzten Jahrzehnten so stark gewachsen ist, hat mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg zu tun.

Dass ein immer grösserer Teil der Schweizer Wohnbevölkerung keinen Schweizer Pass hat, ist demgegenüber eine Folge des restriktiven Einbürgerungsrechts. Kein anderes Land kennt ein so kompliziertes dreistufiges Einbürgerungsverfahren von Gemeinde, Kanton und Bund. Die dominante Rolle der Gemeinden stammt aus Zeiten, als die Verantwortung für die Armen, die Armengenössigen, bei den Gemeinden lag. Menschen, die in die Armut abstürzten, konnten jederzeit in die Heimatgemeinde abgeschoben werden, egal wie lange sie an einem anderen Ort gelebt hatten. Dieser unwürdige Zustand, die unselige Verschränkung des Armenrechts mit dem Gemeindebürgerrecht, ist seit 1977 vorbei. Keine Schweizerin, kein Schweizer muss heute mehr befürchten, wegen Armut in die Schweizer Heimatgemeinde abgeschoben zu werden. Ist die Heimatgemeinde aber nicht mehr für die Sozialhilfe zuständig, so entfällt auch dieser Grund für eine restriktive Einbürgerungspolitik.

Dass mehr als ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung kein Bürgerrecht hat, stellt für ein Land, das sich als Demokratie versteht, konkret als die zweitälteste Demokratie der Welt, grundsätzliche Fragen. Michael Walzer, einer der wichtigsten politischen Philosophen der Gegenwart, hat sich in seinem Schlüsselwerk «Sphären der Gerechtigkeit» mit genau diesen Fragen beschäftigt. Er kommt zum Schluss, dass politische Gerechtigkeit, in einer Demokratie, dauerhaftes Ausländertum nicht zulässt. Eine Demokratie, die wirtschaftlich auf Immigrantinnen und Immigranten baut, muss diese einbeziehen, ihnen Wege zur Zugehörigkeit eröffnen. Der Schlüssel dazu ist das Bürgerrecht. Für gleiche und vollwertige Rechte. Eine Demokratie muss alle einschliessen, die dauerhaft zur Wohnbevölkerung zählen.

Die Schweiz kommt nicht darum herum, sich mit dieser Frage ernsthaft auseinanderzusetzen. Die «Demokratieinitiative» «Für ein modernes Bürgerrecht» stellt sie erstmals in Form einer Volksinitiative.

Die Initiative fordert, die Wohnsitzfrist für das Bürgerrecht auf fünf Jahre herabzusetzen. Diese Forderung ist keineswegs utopisch.

Sie ist es schon deshalb nicht, weil die Fünfjahresfrist in Europa verbreitet, nahezu Standard ist. Auch für die Schweiz wäre sie nichts Neues. Im 19. Jahrhundert galten kurze Wohnsitzfristen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren fünf Jahre die Regel. Albert Einstein wurde innert fünf Jahren Schweizer Bürger. Nur deshalb ist er ein Schweizer Nobelpreisträger.

Die starke Verengung des Zugangs zum Bürgerrecht ist eine neuere Erscheinung. Sie ist das Ergebnis von Entwicklungen im Lauf des 20. Jahrhunderts. Der Zugang zum Schweizer Bürgerrecht wurde nach dem ersten Weltkrieg stark erschwert, zu einer Zeit also, als die Zuwanderung in die Schweiz tief war. Im 19. Jahrhundert sah man das anders. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Schweiz im wirtschaftlichen Boom erstmals zum Einwanderungsland wurde und die Städte teils höhere Ausländerzahlen aufwiesen als heute, wurde die Einbürgerung offensiv gefördert.

Die Einbürgerungspolitik hängt wie kaum ein anderes Politikfeld mit dem Selbstbild der Schweiz zusammen. Eine ethnisierte, abstammungsorientierte Vorstellung von dem, was die Schweiz ausmacht, führt tendenziell zu einem restriktiven Bürgerrecht. Wer sich hingegen an der realen Vielfalt der sich ständig wandelnden Zusammensetzung der Schweizer Wohnbevölkerung orientiert, muss auch für die Öffnung des Zugangs zum Bürgerrecht eintreten.

Auch da lohnt der Blick zurück. Im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Nationenbildung, musste sich der junge Schweizer Bundesstaat gegen die dominierende Vorstellung abgrenzen, wonach eine Nation sprachlich, ethnisch und kulturell homogen sein müsse. Die Schweiz mit ihren verschiedenen Sprachen und Kulturen hingegen begründete ihre Existenz staatspolitisch und nicht ethnisch: mit der Orientierung an gemeinsamen Werten wie Freiheit, Demokratie und Pluralismus. Exemplarisch dafür stehen die Schriften des damals führenden Staatsrechtlers Carl Hilty. Diese wegweisende Sichtweise eröffnet Perspektiven auch für die Zukunft. Sie versteht die Vielfalt der Bevölkerung positiv und bezieht alle ein, die dauerhaft hier leben.

Vieles spricht dafür, dass die Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung des Bürgerrechts besser sind als es der politische Rückblick auf die letzten Jahrzehnte vermuten lässt. Die Schweiz kann aufbauen darauf, dass die wirtschaftliche und die soziale Integration über alles gesehen erfolgreich war. Unser System der Berufsbildung mit grosser Durchlässigkeit, und insbesondere auch die Gewerkschaften haben dazu wichtige Beiträge geleistet. In den beiden grössten Gewerkschaften der Schweiz, der Unia und der Syna, spielen Migrantinnen und Migranten und ihre Nachkommen eine tragende Rolle. Die gesellschaftliche Integration hat sich in der Schweiz stark entwickelt, insbesondere dank vielfältigen Kräften der Zivilgesellschaft, darunter auch die Migrantinnen und Migranten und ihre Organisationen. Exemplarisch und für alle sichtbar ist der Fussball ein Spiegel der Vielfalt dieser realen Schweiz. Nun muss politisch das nachvollzogen werden, was wirtschaftlich und gesellschaftlich längst Realität ist.

Ansatzpunkte gibt es viele. Angefangen beim ius soli, dem Bürgerrecht für Kinder, die in der Schweiz geboren werden und deren Eltern hier dauerhaft leben. Kinder also, die hier aufwachsen und deren reale Heimat die Schweiz ist, unabhängig vom Pass ihrer Eltern. Die Schweiz muss endlich beginnen, ernsthaft über diese Forderung nachzudenken. Schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es politische Vorstösse dafür, dann wieder 1967. Notabene von freisinnigen National- und Ständeräten. Auch wenn diese Vorstösse später in Schubladen verschwanden, lässt sich daran anknüpfen.

Man könnte auch kühner denken. Gegen eine halbe Million der fast zweieinhalb Millionen hier lebenden Menschen mit ausländischem Pass sind in der Schweiz geboren. Warum nicht all diesen Menschen, in einer grossen Aktion, die Möglichkeit zum Schweizer Pass eröffnen, unbürokratisch, ohne Hürden? Sie gehören doch schon längst, Zeit ihres Lebens, zur Schweiz. So eine grosse, in einem positiven Sinne patriotische Geste, würde vieles ändern, zum Guten.

Überfällig ist es, die Forderung nach der erleichterten Einbürgerung wieder aufzunehmen. Der Bundesrat ist heute, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, dazu leider nicht imstande. Im Parlament wird eine neue Auseinandersetzung darüber fällig.

Vor diesen Fragen kann sich die politische Schweiz nicht mehr drücken. Das ist das Verdienst der «Demokratie-Initiative» «für ein modernes Bürgerrecht». Die Initiative wird stark von Secondos und Secondas getragen, die damit unübersehbar selbst zum politischen Subjekt werden. Die Initiative stösst, endlich, die überfällige Debatte über die Zukunft des Bürgerrechts wieder an. Und damit verbunden eine Auseinandersetzung über die Zukunft der Schweizer Demokratie.

Die zusammen mit der Botschaft über die Demokratie-Initiative vorgelegten Berichte zeigen, wie krass sich heute die realen Einbürgerungschancen von Kanton zu Kanton und von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Dabei leben wir in der gleichen Schweiz, im selben Bundesstaat, in derselben Demokratie. Es kann und darf doch nicht sein, dass die Chance, Schweizerin oder Schweizer zu werden, davon abhängig ist, wo man geboren wird und wo man lebt. Schon die erste Bundesverfassung von 1848 erklärte, dass die Vorrechte des Orts und der Geburt abgeschafft sind. Das muss endlich auch im Bürgerrecht so werden.

Diese Diskussionen sind überfällig. Die Gemeinden und die Kantone dürfen allerdings nicht warten, bis sich die Rechtslage auf Bundesebene verbessert. Die Gemeinden und Städte sind heute der Ort, wo alles beginnt. Für die Betroffenen ist es in der Praxis ein gewaltiger Unterschied, ob man ihnen signalisiert, dass man sie nicht will, wie es leider manchenorts geschieht. Oder ob man auf sie zugeht und sie einlädt, sich einzubürgern, sobald sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Erfahrungen der Gemeinden und Städte, die auf die Betroffenen zugehen, insbesondere auf die Jungen, die vor Ort aufgewachsen und zur Schule gegangen sind, sind jedenfalls sehr positiv.

Beim Bund gibt es nur schon, was die heutige Praxis betrifft, einen grossen Nachholbedarf. Das beginnt bei der Beschleunigung der Verfahren, die heute auch auf Bundesebene viel zu lange dauern. Und der jüngste Bundesgerichtsentscheid im Einbürgerungsrecht zum Gastwirt aus Arth-Goldau hat gezeigt, dass die Weisungen des Bundes nicht auf der Höhe der rechtsstaatlichen Standards und viel zu restriktiv sind. Diesem Gastwirt, der sonst alle Voraussetzungen einwandfrei erfüllte, wurde die Einbürgerung von den Bundesbehörden einzig deshalb verweigert, weil ihm am Steuer fahrlässig ein Selbstunfall unterlaufen war. Das Bundesgericht, hier war es die I. öffentlich-rechtliche Abteilung, hiess seine Beschwerde gut. Die rechtsstaatlichen Standards würden eine Gesamtwürdigung des Falles verlangen. Es ist mir ein Rätsel, weshalb das zuständige Departement die zu restriktiven Weisungen trotz des Bundesgerichtsentscheids bis heute nicht verbessert hat. Und es zulässt, dass seine Beamten, wie im fraglichen Verfahren geschehen, noch immer einer politisch gewollten Verschärfung der Einbürgerungspraxis das Wort reden.

Zum Schluss: Wir stehen bei der Einbürgerung vor der grossen Aufgabe, einen neuen Zyklus einzuleiten. Für die vielen Menschen, die zur Schweiz, zu unserer Gesellschaft gehören und doch nicht über die vollen Rechte verfügen. Das Bürgerrecht ist im Sinne von Hannah Arendt ein fundamentales Recht auf Rechte. Ein Recht, das die Voraussetzung für weitere Rechte ist: Aufenthaltsrechte, politische Rechte.

Es geht um die Zukunft der Schweiz, unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Demokratie heisst, dass alle, die zur ständigen Wohnbevölkerung zählen, einbezogen werden. Damit das möglich wird, braucht es eine neue Bewegung im Bürgerrecht. Die Erfahrung lehrt, dass sie nicht von selbst zustande kommt. Es ist die Verantwortung der heute politisch aktiven Generationen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. In diesem Sinne möchte ich Sie auffordern, da, wo Sie Ihre Möglichkeiten dazu sehen, aktiv zu werden.

Autor: Paul Rechsteiner

Link der Konferenz: https://www.ekm.admin.ch/de/jahreskonferenz-2025

Bildnachweis: Roberta Fele

Demokratie-Initiative: Für Föderalismus ohne Willkür

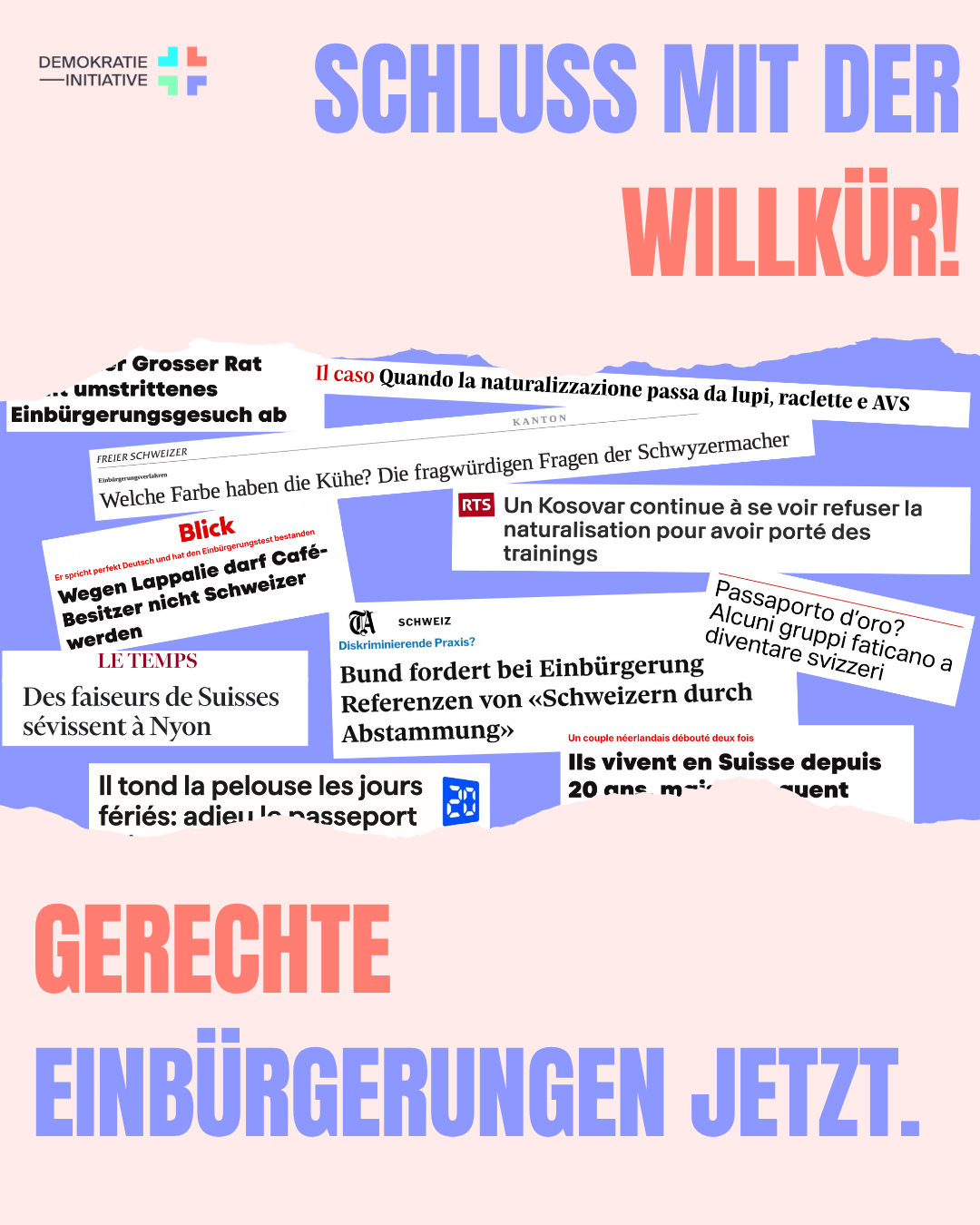

Heute hat der Bundesrat seine Botschaft zur Demokratie-Initiative vorgelegt. Er lehnt die Initiative für ein faires und zeitgemässes Bürgerrecht ab, weil sie in den Föderalismus eingreife. Gleichzeitig legt der Bundesrat in einem Bericht dar, warum sich Menschen nicht einbürgern lassen: hohe Kosten, mangelnde Informationen zum Prozess und der ungewisse Ausgang des Verfahrens. Der Bundesrat kommt zum Schluss, dass bei der Einbürgerung erhebliche kantonale Unterschiede bestehen, wodurch die Chancengleichheit nicht in allen Fällen gewährleistet ist. Genau dort setzt die Demokratie-Initiative an. Nun liegt der Ball beim Parlament, im Bürgerrecht für Föderalismus ohne Willkür zu sorgen.

Der Bundesrat hat heute in einer Medienmitteilung seine Haltung zur Volksinitiative “Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)” dargelegt. Er lehnt die Initiative ab, da sie zu sehr in den Föderalismus eingreife. Aktion Vierviertel bedauert diesen Entscheid, zumal der Bundesrat parallel dazu auch einen Bericht als Antwort auf ein entsprechendes Postulat veröffentlicht, der aufzeigt, was die Menschen derzeit von der Einbürgerung abhält. Zentral sind dabei die hohen Kosten, die langen und oftmals intransparenten Prozesse, und der entsprechend ungewisse Ausgang des Verfahrens: Zu zahlreich sind die Geschichten von Menschen, deren Einbürgerung aufgrund willkürlicher Gründe abgelehnt wurde. Somit bleibt mehr als ein Viertel der Menschen, die in der Schweiz leben, lieben und arbeiten, von der Demokratie ausgeschlossen.

Föderalismus ohne Willkür

“Genau hier setzt die Demokratie-Initiative an”, sagt Arbër Bullakaj, Co-Präsident von Aktion Vierviertel, “sie unterstreicht den Föderalismus als Grundpfeiler des Schweizer Systems, aber auch die Rechtsstaatlichkeit ohne Willkür und Schikane”. Die Initiative belässt das Einbürgerungsverfahren bei den Kantonen und Gemeinden, aber verlangt schweizweit objektive und gerechte Einbürgerungskriterien. Damit wäre das Einbürgerungsverfahren transparent und nachvollziehbar, und es würde Bürokratie abgebaut und damit Kosten gesenkt, ohne dass die Einbürgerung zentralisiert wird. “Die Schweizermacher gehören in die Mottenkiste der Schweizer Geschichte”, so Bullakaj.

Mit der Botschaft des Bundesrats geht die Initiative nun ins Parlament. Es gibt zahlreiche Stellschrauben, mittels derer das Einbürgerungsverfahren vereinheitlicht, vereinfacht und verbessert werden könnte. “Wir hoffen, dass das Parlament die Gelegenheit nutzt, die Einbürgerungshürden zu senken und unsere Demokratie zu stärken”, sagt Arbër Bullakaj. Zu diesem Zweck ist die Demokratie-Initiative mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Fraktionen in Kontakt.

Kontaktpersonen für Medienanfragen:

Arbër Bullakaj (DE), Nadra Mao (FR), Agnese Zucca (IT)

Co-Präsidium Aktion Vierviertel

kontakt@demokratie-volksinitiative.ch

Von der Freude, da sein zu dürfen!

Vor einem Monat haben Elias Studer und Orhan vor Bundesgericht einen historischen Erfolg erzielt. Dieser Erfolg wiederum hat Schuan Tahir dazu ermutigt, seine Geschichte zu erzählen: Er wurde nicht eingebürgert, weil er ein Autonummernschild zu lange nicht zurückgeschickt hatte. Das ist leider kein Witz. Solche Bagatellen reichen heute aus, um die Einbürgerung zu verweigern. Wir setzen uns dafür ein, dass sich das nun hoffentlich bald ändert.

Ein trauriger Höhepunkt der letzten Wochen war auch der SRF-Rundschau-Beitrag zur Nicht-Einbürgerung eines holländischen Paars, das seit 20 Jahren in der Schweiz lebt. Die Gemeinde kam zum Schluss, die beiden hätten zwar einen tadellosen Leumund, ausreichende Deutschkenntnisse sowie geordnete persönliche und finanzielle Verhältnisse. Aber es habe beim Wissen über Politik und Gemeinde gehapert und sie seien «nicht genügend integriert». Der SVP-Gemeindepräsident liess verlauten, man sehe sie nirgends im Dorf und – Achtung! – man spüre schlicht nicht, dass das Paar Freude habe, da sein zu dürfen.

Ob «die Freude, da sein zu dürfen» ein Einbürgerungskriterium ist? Natürlich nicht. Das geht in einem Rechtsstaat niemanden etwas an, und «spüren» ist auch nicht gerade das, was Einbürgerungskommissionen hauptsächlich tun sollten. Aber in der Schweiz lässt sich unter dem Integrationsbegriff so gut wie alles fassen, um eine Einbürgerung abzulehnen. Der Fall von Ronny und Saskia steht exemplarisch für die Herr-im-Haus-Mentalität, die der Schweizer Einbürgerungspolitik zugrunde liegt. Wie die Kaiser im alten Rom: Daumen hoch oder Daumen runter, nach freiem Belieben, oder eben: die absolute Willkür.

Der Rundschau-Beitrag nimmt den Entscheid der Gemeinde aufs Korn, indem er aufzeigt, dass viele Einwohner:innen die Wissensfragen für die Einbürgerung selbst nicht beantworten können. Der höchste Berg? Der Unterschied zwischen National- und Ständerat? Alle durchgefallen. Der Gemeindepräsident verteidigt die Fragen, die Einbürgerung sei wie die Autoprüfung: Man bereite sich darauf vor, dann schaffe man das. Nur: Die Autoprüfung müssen alle bestehen, die ein Auto fahren wollen. Für den Schweizer Pass müssen die meisten gar keine Prüfung absolvieren, während andere dieses schikanöse Verfahren auf sich nehmen müssen.

Nicht nur bei den Wissensfragen müssen Einbürgerungswillige mehr beweisen als die Durchschnittsschweizerin. Eine neue Studie zeigt mittels einer Umfrage auf, dass die Erfüllung gewisser sozialer Normen, die typischerweise im Rahmen der «Integration» verlangt werden, von «Ausländern» stärker erwartet wird als von der Gesellschaft als ganzes. Die Migrationsforschung spricht dabei von der sogenannten «Integrationsdispensation»: Integration wird nur von einem ganz bestimmten Teil der Bevölkerung eingefordert und überprüft, von allen anderen nicht.

Es gibt noch viel zu tun auf dem Weg zur vollwertigen Demokratie, lass uns gemeinsam daran weiterbauen. Hilfst du uns, Geschichten wie jene von Orhan, Schuan, Saskia und Ronny bekannter zu machen?

[Spende für die Vierviertel-Demokratie]

Danke, dass wir auf deine Unterstützung zählen dürfen!

Deine Aktion Vierviertel

Historischer Entscheid des Bundesgerichts: Gesamtwürdigung bei Einbürgerung entscheidend

Medienmitteilung vom 21. Mai 2025 der Aktion Vierviertel

Heute hat das Bundesgericht nach einer öffentlichen Urteilsberatung einen historischen Entscheid gefällt. Die Integrationskriterien für die Einbürgerung müssen in einer Gesamtwürdigung betrachtet werden. Die Einbürgerung darf nicht aufgrund eines einzelnen Bagatelldelikts – im vorliegenden Fall ein Selbstunfall im Strassenverkehr – verweigert werden. Der heutige Entscheid ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen Bürgerrecht, wie es die Demokratie-Initiative fordert.

Ein Selbstunfall im Strassenverkehr (Sekundenschlaf) nach einem Wanderausflug bedeutet für einen Goldauer Wirt, dass er für fünf Jahre von der Einbürgerung ausgeschlossen werden sollte. Nach dem Schwyzer Verwaltungsgericht kommt nun auch das Bundesgericht letztinstanzlich zum Schluss: Die Integrationskriterien müssen stets in einer Gesamtwürdigung betrachtet werden. Demnach darf die Integration nicht allein aufgrund eines einmaligen Fehltritts im konkreten Einzelfall als unzureichend beurteilt werden, wenn alle übrigen Integrationsanforderungen derart positiv beurteilt werden wie im vorliegenden Fall.

Entscheid von grundlegender Bedeutung

Der heutige Entscheid des Bundesgerichts verlangt eine grundlegende Praxisänderung der Einbürgerungsbehörden. Auch bei kleineren Fehltritten muss stets eine Gesamtwürdigung der Integrationskriterien vorgenommen werden. «Killerkriterien sind damit nicht mehr zulässig», stellt Elias Studer erfreut fest, der den Fall als Rechtsvertreter strategisch begleitet hat. Schweizweit müssen die Behörden nun ihre Praxis grundsätzlich ändern. Integrationskriterien müssen neu stets gesamthaft beurteilt werden, niemand darf somit pauschal beispielsweise aufgrund von kleineren Verkehrsdelikten von der Einbürgerung ausgeschlossen werden.

Als Mitinitiant der Demokratie-Initiative freut sich Studer über den heutigen Entscheid. Es ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen Bürgerrecht, wie es die Initiative fordert. Für den Goldauer Wirt ist das Urteil eine späte Genugtuung: Aufgrund der Länge des Verfahrens ist die nun offiziell rechtswidrige Sperrfrist von fünf Jahren ohnehin abgelaufen

– seiner Einbürgerung sollte also endlich nichts mehr im Weg stehen.

Kontaktpersonen für Medienanfragen:

Arbër Bullakaj (DE), Nadra Mao (FR), Agnese Zucca (IT)

Co-Präsidium Aktion Vierviertel

kontakt@demokratie-volksinitiative.ch

Thurgauer Stolz oder: Willkür im Namen des Föderalismus

Letzte Woche hat der Bundesrat entschieden, die Demokratie-Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Begründet hat der diesen Entscheid mit dem guten alten Föderalismus-Argument: Die Initiative greife erheblich in die bestehenden kantonalen Kompetenzen und die föderalistische Ausgestaltung des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens ein. Doch was bedeutet dieser föderalistische Flickenteppich in der Praxis?

Ausgerechnet an dem Tag, an dem der Bundesrat seinen Entscheid kommunizierte, lehnte der Thurgauer Grosse Rat die Einbürgerung von Talal Aldroubi ab. Der Syrer lebt seit 19 Jahren in der Schweiz, seit sieben kämpft er um den roten Pass. Die Gemeinde Romanshorn hatte Aldroubi aufgrund seiner damaligen finanziellen Verhältnisse nicht eingebürgert. Er zog daraufhin bis vor das Bundesgericht.

Das Bundesgericht äusserte zunächst Zweifel, ob der Kanton das Kriterium der «geordneten finanziellen Verhältnisse» überhaupt vorsehen und damit das Bundesrecht beliebig verschärfen darf. Aber eben: der Föderalismus und die kantonalen Kompetenzen. Das Gericht liess die Frage somit offen. Es kam unabhängig davon zum Schluss, dass eine geringfügige Schuld von nur rund 11’500 Franken ohnehin nicht bedeuten könne, dass Aldroubi in «ungeordneten finanziellen Verhältnissen» lebe. Zumal er gut integriert sei, Deutsch spreche, keine Betreibungen habe und keine Gefahr für die Sicherheit darstelle, so das Gericht. Es hielt unmissverständlich fest: die Argumentation der Gemeinde sei willkürlich und haltlos.

Das Bundesgericht wies die Gemeinde an, Aldroubi einzubürgern, was diese dann tat. Im dreistufigen Verfahren brauchte es nun nur noch die Zustimmung des Kantons. Doch wer nun glaubte, das sei eine reine Formalität, machte die Rechnung ohne den Föderalismus. Die Justizkommission des Kantonsparlaments stellte die kantonalen Gesetze über den Bundesgerichtsentscheid. In den Worten eines Parlamentariers: «Es ist egal, was das Bundesgericht entschieden hat.» Das Parlament folgte der Justizkommission und lehnte die Einbürgerung des Syrers mit 72 zu 42 Stimmen deutlich ab.

Der Bundesgerichtsentscheid? Die Rechtsstaatlichkeit? Die Kosten, die aller Voraussicht nach beim Kanton anfallen werden, weil Aldroubi abermals vor Bundesgericht geht und wohl abermals Recht bekommen wird? Pustekuchen. Das deutliche Nein sei das Resultat des Thurgauer Stolzes, so ein Ratsmitglied.

Der Fall Aldroubi ist unfassbar, aber nicht überraschend. Es ist ein Einzelfall, der keiner ist. Diese Willkür hat im Schweizer Einbürgerungsverfahren System. Und man muss sich fragen: Will der Bundesrat wirklich diese Willkür aufrechterhalten, im Namen des Föderalismus?

Der Kanton Thurgau und die Ablehnung des Bundesrats zeigen: Es braucht die Demokratie-Initiative, mehr denn je. Nun liegt der Ball beim eidgenössischen Parlament, um die Willkür im Schweizer Einbürgerungsprozess zu überwinden. Und falls sich dieses, wie der Bundesrat, hinter dem Föderalismus versteckt und aus der Verantwortung stiehlt, dann müssen wir der Demokratie-Initiative an der Urne zum Erfolg verhelfen. Hilfst du uns, die Willkür im Einbürgerungssystem zu bändigen?

Herzlichen Dank für deine Unterstützung

Deine Aktion Vierviertel